国防を米軍にオフロードしたことで日本の研究力は衰えたか

日本の研究力が衰えたのは平和だったからか

トップ論文の数で中国がアメリカを抜いたそうです。日本はインドに抜かれて過去最低の10位。博士課程の進学者もピークの半分に減り科学立国としての日本の立場が危うくなっているという報道をよく聞きます。

一方で国際成人力調査によると日本人の読解力、数的思考力は世界2位、問題解決能力では世界1位だそうで少なくとも平均的な国民の能力値はめちゃくちゃ高くダメなのは個々人というよりもっとマクロな部分なのではという見方もできると思います。

そんな中、防衛費を2%に増額する話の中で防衛費の中に結構な割合で研究開発費が含まれていることを知りました。

日本の研究力が衰えたのは平和だったからか、国防を米軍にオフロードしたことで日本の研究力は衰えたか気になったのでそれを起点に調べたことをメモしておきます。

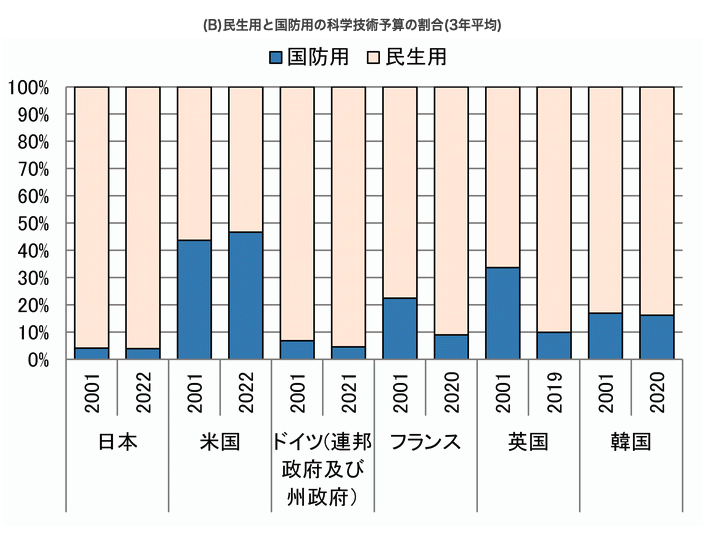

日本は科学技術予算は国防には使われていない

日本の防衛費の構造として

- 防衛費: 5.4兆円。防衛省の管轄。

- 科学技術(の研究開発費): 4兆円。文部科学省の管轄。

- うち4%: 防衛に使われる

だそうです。

一方米国は

- 科学技術(予算)

- うち46%: 防衛に使われる

という構造的違いがあるそうです。

GDPの4%近を国防に使っているアメリカと社会福祉関係の費用が重く1%程度しか国防に使っていないという違いはあります。

ここだけ見ると日本の研究力が衰えたのは平和だったからかとは単純には言えない気はしますね。科学技術予算のうち96%を研究開発費に使っているなら使途としてはアメリカより使っています。

一方で仮に省庁が違うことによって資金効率が悪かったり、国防に使った方が国としての科学力向上に寄与することがあるかもしれないしないかもしれない。

科学技術予算として見ると日本はかなり使っている

防衛費でなくと科学技術予算としてみると対GDP比率でかなり使っています。

- 日本 1.49%

- 韓国 1.37%

- ドイツ 1.11%

前述の通り日本は科学技術予算のほとんどを民生用に割いています。

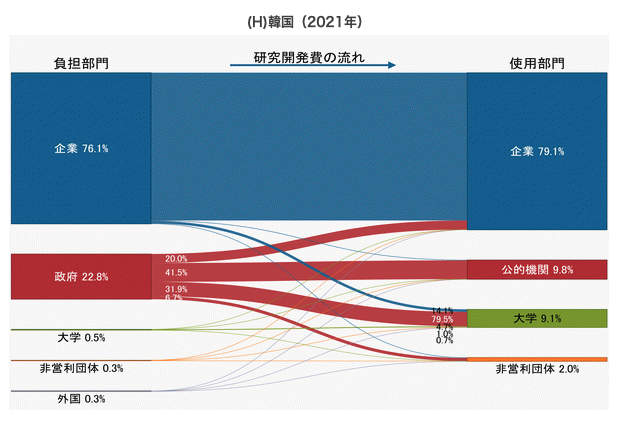

一方で他国だと思っているほど官民分離できていない、政府系のお金が企業に行っています。日本は大学への割合が高いですね。

日本の研究開発費は大学を迂回している

そう見ると日本は政府直でなく大学を介して企業と連携しているとも言えるかもしれないですね。

実際、日本の大学と民間企業との共同研究実施件数及び研究費受入額は長期的に増加しているようです。

日本はベンチャー投資の割合が低いですが日本は政府から小規模企業の直接支援割合が低いようで官民どちらもベンチャーに投資していないとするとそこは弱さなのかもしれないですね。

イノベーションはなぜ途絶えたかという本ではSBIR制度による段階的な研究費供与が有効ではないかという説を唱えています。スタートアップの資金調達的段階的資金投入で資金効率上がる説はあります。そうするとリスクのある小規模企業へも資金が流れやすくなるのでないかと。

日本は化学が衰退している

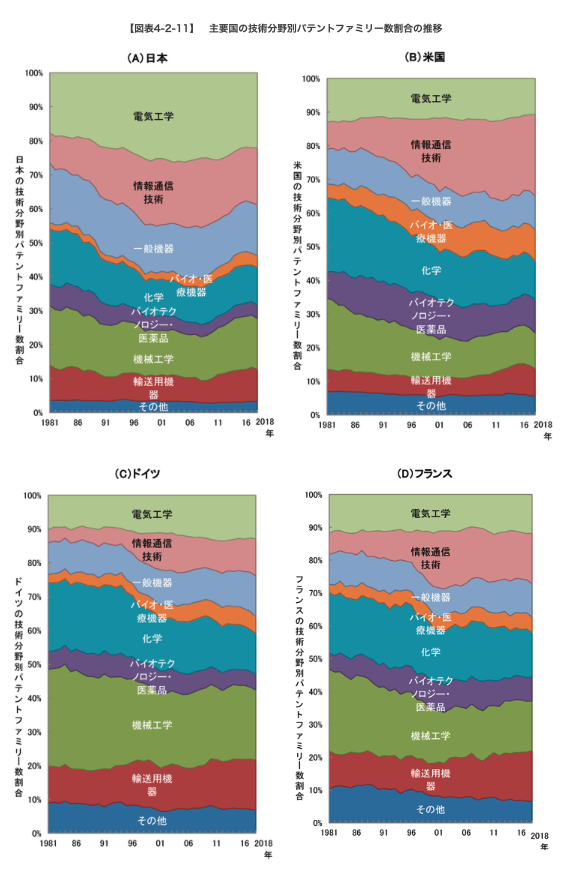

パテントで見ると機械工学より電気工学が強い 、米中は情報通信技術割合が高いです。

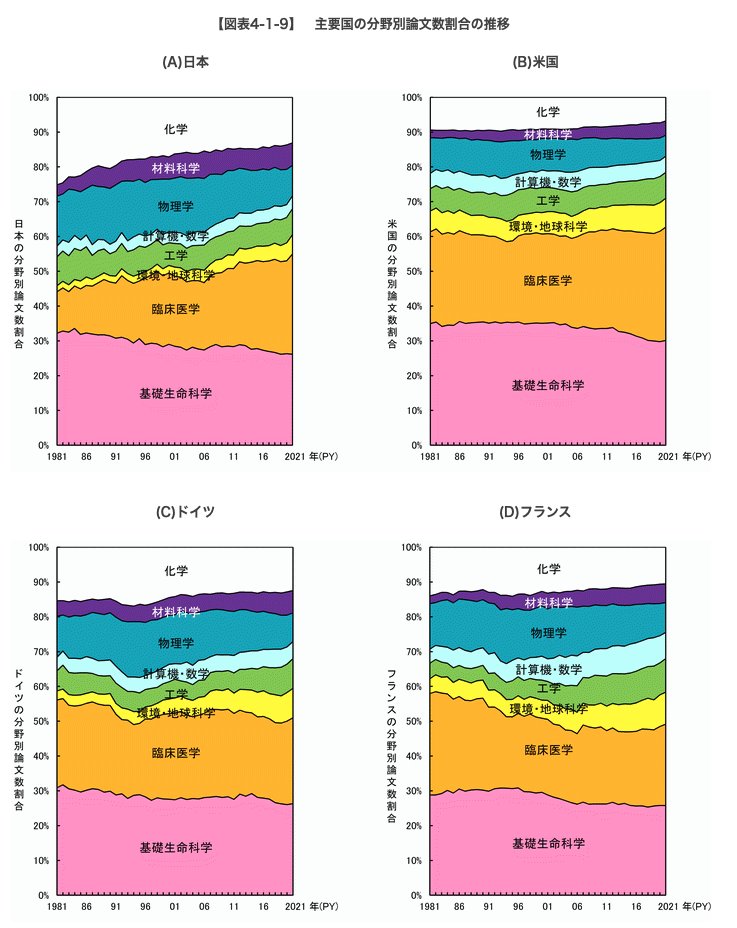

分野別論文数だと日本は化学が衰退しています。

日本で言うと製造業のイメージが強いので機械工学のイメージが強いのでもっと頑張ってと思う反面、機械工学分野でのイノベーションがさちってきてしまっているなら、もう少し化学分野に投資してもいいのかもしれないですね。

日本は研究単位の小型化によるリソースの非共有化が問題

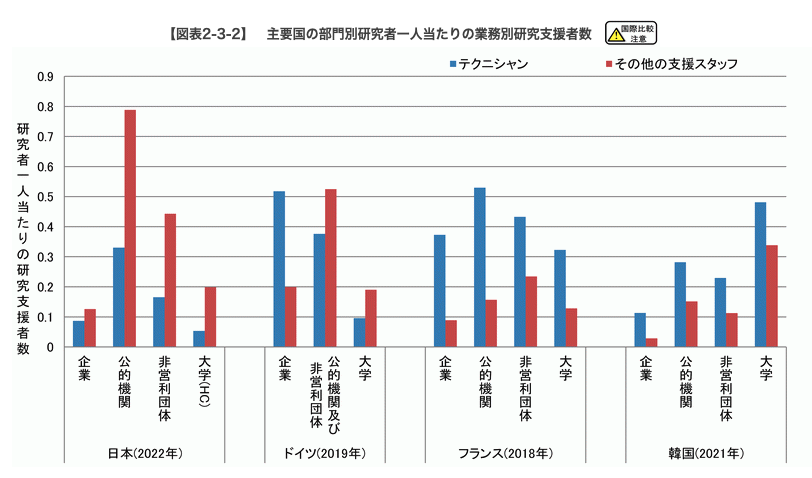

研究支援者数で言うと日本はテクニシャンが少ないが支援スタッフはそこまで低いわけではないです。

日本の研究力低迷問題の原因と解決方法では、研究単位の小型化によるリソースの非共有化が問題と言われています。このデータを見ると筋のある主張にあるように見えますね。

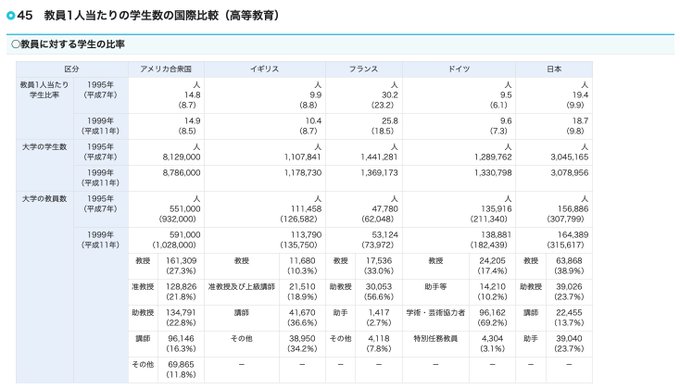

実際、民間大企業で名ばかり管理職が多すぎる問題と根っこは同じというか、他国比で言うと大学教員の中で必要以上に教授という役職を与えすぎているようです。

ツーピザルールの5~10人を割り込んでしまっている研究単位もありそうですね。

まとめ

まとめです

- 日本の研究力が衰えたのは平和だったからかとは単純には言えない

- 日本は政府直でなく大学を介して企業と連携している

- SBIR制度による段階的な研究費供与が小規模企業への資金を促す可能性あり

- 日本は教授が多く研究単位の小型化によるリソースの非共有化が問題