雇用する側圧倒的不利な状況の改善手法

前口上

技術者の求人倍率は高く、IT・通信では10倍、Web系に絞ればもっと高くなっています。一人の人間を10以上の企業が取り合っているということです。

この需要はスタートアップが牽引しており、転職の平均を見ると大企業から若い企業への人流が多いです。VCの方の話を聞いても採用目標を達成できたスタートアップはほぼいないということで、雇用する側の難易度の高さを物語っています。

IT業界に限った話ではないですが、少子化もあり、企業側が強気でも人を雇えていた時代は終わり、労働者側に歩み寄っていく必要があります。以下簡単に歩み寄り方をまとめてみます。

大前提: 最高の職場を作る

はじめからはしごを外してしまうと、小手先のテクニックよりまず労働環境を整えることが重要です。給料ももちろん重要なのですが、仕事内容や働き方、採用技術や一流の人と働けるかも重要です。

とりわけWeb業界は比較的転職が活発なので、個人の最適化としてその企業でしか使えない技術を覚えるモチベが低いです。あまりポピュラーでない技術はそれが将来的に爆発的に普及しそうなら買っていく場合もありますが、少なくとも主流から外れた言語やフレームワークを使い続けることは長期的にはマイナスになるように思います。

受託と自社開発は必ずしも前者が悪いわけではないのですが、後者の方が人気があります。またGoogleの採用基準にエンジニア比率が50%を切らないことというものがあり、概ねエンジニア比率が低い企業は高い企業に比べてつらみがあることも多く選ばれにくくなっています。

株を配る

シード、アーリーでエンジニア採用がうまくいっていない場合、生株や信託報酬型のストックオプションなどを積極的に活用しましょう。

『爆速成長マネジメント』にも書かれていますが、エクイティでの調達が進み、今は創業者になるリスクが低い時代です。エンジニアは不足していない。創業者が余っている。

会社は選ばれる側にあるので創業メンバーに近い形でも模索した方がいいかもしれません。

開発会社、フリーランスを活用する

社長や採用をされている本人ほどスタートアップの成功を疑っていないと思います。日本だと借金を組み合わせたりしてゾンビ化することも多い気がしますが、海外での統計によればイグジット成功率は

- シード後: 2.4%

- シリーズA後: 17%

- シリーズB後: 56%

- シリーズC後: 83%

なっています。シリーズC後でも2割弱倒産するということです。

通常スタートアップのファイナンスでは1〜2年程度で増資をしていくわけですが、シリーズAなら8割程度2年以内に路頭に迷う可能性があるわけです。日本の平均勤続年数は12年。その差を認識する必要があります。

施策を高速にまわす必要があるので、完全外注はうまくいく気がしないですが、部分的に開発会社やフリーランスの活用も検討されてもいいかもしれません。

毎年評価制度を見直す

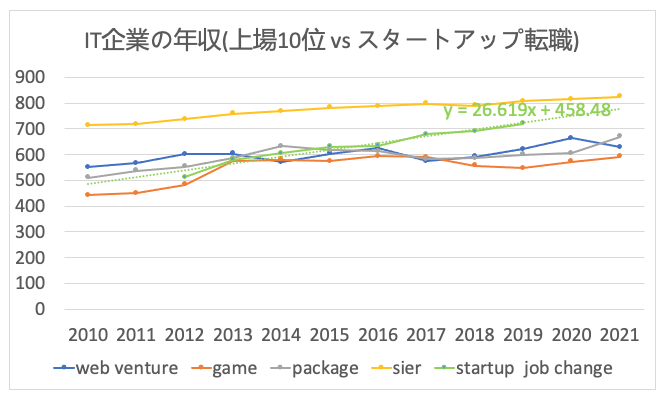

ユニコーン企業や転職エージェントのデータを見るとIT業界全体では毎年平均年収が上がっています。とりわけスタートアップで顕著で2021年の統計では上場企業を超え、630万円になりました。

世界情勢が不安定になって出口の評価額がめべっているので今後は不利になる可能性もあるのですが、過去実績でスタートアップでは毎年25万~30万程度給料上昇が起きています。

社長が昔は採用をやっていて、採用担当に業務を移譲したケースにおいて、昔は採れていたのになぜ同じことができないのかと思われる場合もあるのですが、事実として毎年雇用する側不利になっています。毎年市場とベンチマークを取ることが必要。

エンジニア比率にもよるのですがエンジニアの待遇は平均より概ね1割程度高いようです。2022年なら720万が既存メンバーのベンチマーク。

あまりできている会社はいないのですが、高度なドメイン知識が必要だったり、自社でしか使えないスキルでも利益に貢献しているならスキルアドオンがあったほうがフェアバリューであるようには思います。

採用広報を行う

優秀な人のみ転職するというのもあるのですが、転職時年収は平均より2割〜3割高いことが多いです。愚直に考えるならITベンチャーtoITベンチャーでいうと他社より待遇を上げないと人は採れない計算になります。

一方で上場企業やユニコーン企業ではそこまで上げずに採れている肌感はあります。知名度は神。逆に無名スタートアップの場合、宣伝、採用広報が必要ということです。

まずはエンジニア向けの採用ページをメンテするところからでしょうか。技術の大文字小文字が正しくないとエンジニアリングへの理解が浅い印象を受けます。

リファラル採用に力を入れる

社員に友達などを紹介してもらうのをリファラル採用と言いますが、IT人材白書によると転職の半分はリファラル採用になります。転職エージェントにおんぶでここができていない会社は多いです。

ただこれを間に受けて社員に単にお願いするとつらみになってしまう場合もあります。リファラル採用を成功させるためにはまず紹介したくなる会社にする必要がある。

内は従業員満足度取ってると言われる場合もあるのですが従業員満足度は中庸な結果になりがちです。

スタートアップのPM失敗談に、プロダクトを見せていいと言っていたお客さんに作って持って行ったら買ってもらえなかったという話があるんですが同じことが起きがちだと思います。従業員満足度でなくこの会社を人にすすめたいか、eNPSを集計するとよいです。

紹介成功で何らかのインセンティブ報酬はあってもいいですが、多すぎると業として人材紹介を行なっているとして違法になる場合もあるので注意。

子育て世代に寄り添う

ジュニアは採れるがシニア層が採れないという企業もあります。どちらかというと学生起業で平均年齢が低い企業ほどそうなっていることが多く感じます。

人によって幸せはそれぞれですが歳を重ねると結婚や出産を控えているケースも多く、育休等の制度が整っているかがベテランに入ってもらうためには大事です。入ってから考えるだと弱いです。

上場企業だとくるみん認証制度などの認証を取っていることもあり、そう言った公的な認証を取るのも積極性のアピールとして有用です。

また、下から上まで一括の求人だと訴求力が弱いので、ポジションごとに募集を分け、要件を厳しくした上でシニアエンジニアはシニアエンジニアとして募集をかけた方が良いです。

本当にできる人は個人開発で儲かっている場合もあり、副業可能を明確にうたうのも良いです。

フルリモートワークを認める

先の転職エージェントの統計を信じるならコロナ前と同じ労働条件の場合、計算上、エンジニアの2022年の転職年収は880万あたりがスイートスポットになります。実際には同じ労働時間ではない、つまりフル出社からリモートワーク比率を上げて可処分時間の向上である程度吸収している印象です。

ロボティクスやIoTだと難しい場合もあるのですが、業務内容上可能ならフルリモートワーク可能にすると地方からも採用できます。同一労働同一条件で合理性のない差別は違法なのですが、一般に地方の方が東京より1割程度お給金が低く、ここ数年での賃上げ圧力の上昇分を吸収できる可能性があります。

実際問題ヤフーとメルカリというそれなりに規模のある会社がフルリモートワークに踏み切っており、そこと比べて魅力的かは一考の余地があるようには思います。

逆に出社が必要な業態では、1日の労働時間を7.5時間に減らしたり、週休3日制を他社比の優位性にしている会社もあるのでそういう逃げ方もいいかもしれません。

勉強会のスポンサーをする

懇親会のピザやお寿司代はコロナ禍だとそこまで需要がないかもしれないですが、配信機材やカンファレンス会場を貸し切るにはお金がかかります。

勉強会には勉強に来ているので打率は低いかもしれないですが、参加に意欲的な層は即戦力であることも多く、平日の開催なら業務時間内での参加も認めていることがわかりポジティブな評価になります。スピーカーがいればその会社のレベル感もわかります。

自社が使っている言語やフレームワークの勉強会にスポンサーとして参加するのは、長期的なコミットを感じます。自社だけで勉強会を開催して配信している会社もありますね。

その他

書ききれないので項目だけ置いておきますがその他

- 技術ブログを行う

- 別言語経験者を雇う

- 人でなく会社ごと買う

- コーディングテストを公開する

- 採用プロセスを構造化する

- ワークサンプルテストを行う

- 人事が競プロをする

- 広告を打つ

なども有用です